Ese sábado 6 de junio de 1987 algo se rompió en Panamá. Una grieta inesperada se abrió en el muro que sostenía a la dictadura. Roberto Díaz Herrera, hombre duro del régimen y número dos de las Fuerzas de Defensa, lo contó todo. Denunció el fraude electoral de 1984 y señaló directamente a Manuel Antonio Noriega por el asesinato del médico opositor Hugo Spadafora. Ese asesinato ocurrió el 13 de septiembre de 1985, hace exactamente 40 años este sábado.

Las palabras de Díaz Herrera remecieron la columna vertebral de la dictadura y encendieron una chispa que rápido se convirtió en fuego: le dieron vida a un nuevo actor en la vida política del país, la Cruzada Civilista.

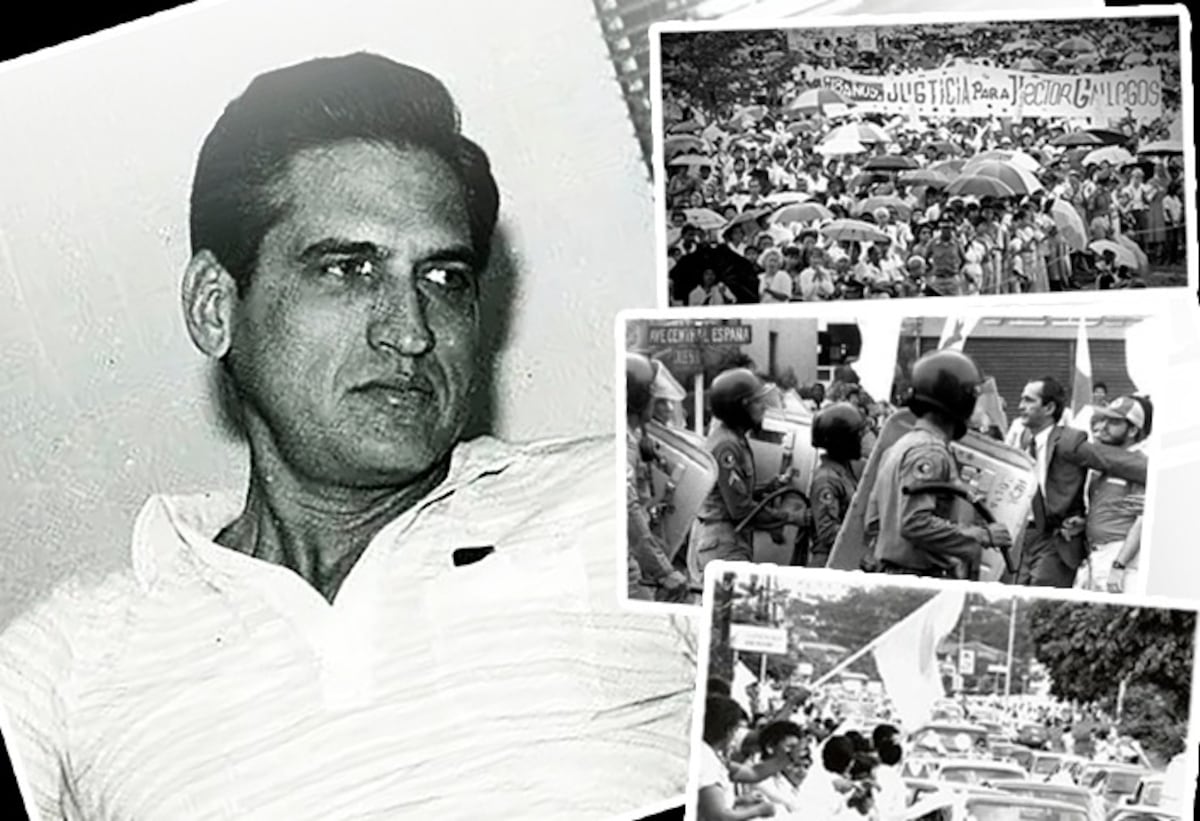

Foto; Captura de pantalla del documental La Cruzada Civilista.

El principio

“Esa madrugada me llama Astrid Wolff, una súper sediciosa, para decirme que fuéramos a la casa de Díaz Herrera, que después de esas declaraciones había que ir a hacer una vigilia a su casa. Mi marido, por supuesto, estaba dormido y yo tenía que ver cómo me las arreglaba para salir de ahí sin que él se diera cuenta. Así que fue toda una odisea: salí caminando, la casa me quedaba cerquita hasta que llegamos allá y había otro grupo de personas esperando”, narra Mery Alfaro, una de las mujeres claves del movimiento en el documental titulado La Cruzada Civilista por la Justicia, Libertad y Democracia, que sale a luz a propósito de otro aniversario del asesinato de Spadafora.

Aurelio Barría, entonces presidente de la Cámara de Comercio y uno de los fundadores, recuerda que el domingo 7 de junio de 1987 parecía no tener fin. “El coronel Díaz Herrera no podía quedarse callado”, relata. Las declaraciones se sucedían una tras otra: de día, de noche, hasta la madrugada. Entonces sonó el teléfono. Era Gilbert Mallol, su antecesor en el cargo, quien le pedía que fuera a su casa de inmediato: había temor de que Díaz Herrera fuera secuestrado por las Fuerzas de Defensa o detenido de un momento a otro.

Foto: Captura de pantalla documental La Cruzada Civilista.

Tripartita

El movimiento nació en el salón Horacio Alfaro de la Cámara de Comercio, un lugar que hasta entonces simbolizaba negocios y gremios. Era el 8 de junio de 1987. Ese día, empresarios, médicos y maestros se sentaron a discutir el impacto de las revelaciones y coincidieron en que ya no podían callar. Había que actuar. “Cruzada, lo digo por el efecto de que en mi interior estaba lo que representaban las cruzadas de la Edad Media, que eran movimientos reivindicativos, grandes idealistas fundamentalmente y moralistas”, recordó Mallol en el documental.

Civilista definía la intención: integrar a toda la sociedad civil, sin armas, sin uniformes, con la voz y la protesta como recursos. El documental reúne a protagonistas del movimiento. Viaja con ellos al pasado, remueve memorias y entrelaza testimonios con imágenes del Panamá de la época. Y, sobre todo, pone en contexto las bases de la organización.

Foto: Captura de pantalla del documental La Cruzada Civilista

La intención

Las reglas quedaron claras desde el inicio. Lo explica el médico Fernando Boyd Galindo, hoy ministro de Salud del gobierno de José Raúl Mulino, otro que también fue un civilista. Se constituyeron tres bloques: el magisterial, el empresarial y el médico, para tomar las decisiones en consenso. Cada acción debía aprobarse por unanimidad y la coordinación rotaba para evitar protagonismos. De ese esquema salió un documento escrito a mano en la oficina de la Cámara de Comercio. En él se convocaba a toda la ciudadanía “a la formación de una cruzada civilista en la que participen empresarios, trabajadores, médicos, profesionales, maestros y estudiantes”.

Foto: Captura de pantalla documental La Cruzada Civilista

La cruzada escogió símbolos que pronto se hicieron inconfundibles. Eligió el blanco como uniforme y las calles como escenario. Redactó y repartió un periódico clandestino, El Cruzado, e improvisó una señal de radio llamada La Voz de la Libertad. Con los medios amordazados, La Prensa clausurada, Canal 13 y KW Continente atacados, estos canales informales se convirtieron en el corazón del movimiento. El logo del movimiento, diseñado por Alberto Conte antes de ser encarcelado y torturado en Coiba, acompañó las primeras ediciones.

Y nacieron las consignas

Las primeras marchas fueron espontáneas y riesgosas. Alicia Franco, educadora y dirigente magisterial de aquella época, recuerda que su gremio votó a favor de unirse al grupo: “Aprobamos participar y apoyar la marcha por la democracia del país”, narra. Una de las tareas que más disfrutaba este gremio era la de armar las consignas. “Todos querían participar y cada uno traía su idea (…)”, recuerda Franco.

El documental muestra a Mery Alfaro vestida de blanco caminando en el asfalto. Se detiene frente a la iglesia del Carmen y, con megáfono en mano, vocifera algunas de las consignas que fueron más populares: “Votos para qué… se los roba el PRD”, “Y las áreas revertidas se las dan a las queridas”, “Millones para qué, se los chupa el PRD”, “Tuturo Del Valle, la gente está en la calle”.

Nostalgia, sentimiento, país. Gente valiente.

LP/Archivo

Ese viernes negro

El viernes 10 de julio de 1987 la cruzada convocó a una gran concentración en la Vía Argentina. La gente salió con pañuelos y camisas blancas. De pronto, la policía irrumpió a disparos. “Huyan, huyan que vienen las chotas”, gritaba la multitud. Un manifestante recibió más de 150 perdigones disparados a seis pies de distancia. El médico que lo atendió descubrió que los proyectiles venían mezclados con sal, para intensificar el dolor. La represión era incesante, pero las calles seguían llenas. A este episodio de la historia reciente de Panamá se le conoce como el viernes negro.

[Lea aquí: A 38 años del Viernes Negro: el día que la dictadura se quitó la máscara]

Asalto a la Cámara de Comercio, el refugio y la partida

Aurelio Barría recuerda que la dictadura respondió con redadas y allanamientos. La guardia penetró en la sede del gremio, incautó archivos y colocó pruebas falsas para acusar a sus dirigentes de conspiración armada. Barría incluso fue arrestado el 11 de julio de 1987. Cuando recobró la libertad, él y otros de sus compañeros se refugiaron como invitados temporales en la nunciatura apostólica.

En agosto, un grupo de líderes, entre ellos Barría, logró salir exiliado a Venezuela y después a Washington, donde instalaron una oficina de la Cruzada para denunciar internacionalmente al régimen. En el país, los organizadores convocaron a la desobediencia civil: dejar de pagar impuestos, tasas y servicios públicos hasta que Noriega abandonara el poder.

LP/Archivo

El país se unió

La cruzada creció y logró unir a sectores que rara vez coincidían. Los sindicatos, los colegios de educadores, los médicos, las asociaciones profesionales y hasta parroquias se sumaron. Reunió a sectores antagonistas, que nunca habían marchado juntos, y vistió a todo un país de blanco para recordarle a la dictadura que la democracia no se rinde.

En 1989, la cruzada respaldó la terna de oposición encabezada por Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. La madrugada del 8 de mayo, los activistas organizaron un conteo paralelo en un apartamento. Los resultados arrojaron una ventaja abrumadora de la oposición. Esas cifras llegaron a los observadores internacionales y dejaron en evidencia el fraude. La dictadura reaccionó con violencia. El 10 de mayo, en el Parque de Santa Ana, el vicepresidente electo Guillermo Ford fue brutalmente agredido. Su verdugo lo interceptó frente al cine El Dorado. Las fotos de la golpiza dieron la vuelta al mundo. Una deslumbró: la que apareció en la portada de la revista estadounidense Time.

Su guardaespaldas, Manuel Alexis Guerra, fue asesinado.

Le puede interesar: La foto que definió una era en Panamá

La masacre de Albrook, la invasión

En los meses siguientes se profundizó la confrontación. En octubre, un grupo de militares intentó derrocar a Noriega. El golpe fracasó y derivó en lo que se conoce como la masacre de Albrook, con ejecuciones que resuenan en la memoria nacional. Pero la cruzada, mientras tanto, resistía desde las calles, desde el exilio y desde los púlpitos.

El 20 de diciembre de 1989 la historia dio un vuelco. Estados Unidos invadió Panamá para capturar a Noriega. Dos horas después, en la base de Fort Clayton, Guillermo Endara juró como presidente. Los líderes de la cruzada insisten hasta hoy en que no solicitaron la invasión y que solo supieron de ella poco antes de que ocurriera. “Solo supimos de ella dos horas antes”. La frase es de Arias Calderón, quien explicó que les tocó tomar una gran decisión: asumir el mandato popular expresado en las urnas del 7 de mayo o dejar que el país quedara sin autoridad civil. Eligieron lo primero.

La frase que cerró aquella etapa salió de las calles, de las lágrimas derramadas, del dolor de patria y de los testimonios grabados: “prohibido olvidar”.

Hoy, sus volantes clandestinos reposan en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, ubicado en Amador. Ahí están el periódico Cruzado, el logo del movimiento y los testimonios de los encarcelados. En las vitrinas de este museo no cabe la memoria de los que marcharon con pañuelos blancos, de los que sostuvieron el movimiento pese a la represión y que enseñaron una lección: prohibido olvidar.