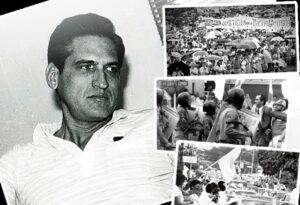

El hotel de los corazones rotos es la más reciente parada de Eduardo Rabasa (DF, 1978) en la narrativa tras ocho años desde su última novela, con la botarga de Elvis Presley como protagonista. “En México, las botargas son algo muy importante en la cultura popular”, comenta Rabasa a Laberinto, mientras expone sus tatuajes con trasfondo literario y musical al fotógrafo Juan Carlos Aguilar.

Fundador y editor de Sexto Piso, que está cumpliendo 23 años, dos más que los de Bruno, el otro protagonista de una historia chilanga que nació acariciando las páginas de Opiniones de un payaso de Heinrich Böll, Rabasa rinde homenaje a su ciudad y, sobre todo, a su lenguaje, con una pandilla de pránganas con la que cualquiera podría toparse en una borrachera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM o a bordo de una ambulancia.

“Las primeras notas son de hace más de diez años. Estaba ahí la idea. La novela se formó por dos cosas. Una, por un libro maravilloso que para mí es muy importante, Opiniones de un payaso, en el que Böll cuenta la historia de un joven payaso, alcohólico, perdedor, en la Alemania Oriental. En una historia en la que aparentemente no pasa nada, Hans cuenta su vida y pasa todo. Tienes un mosaico de su mente, de su alma, de su vida, de la sociedad alemana, de la familia, de la religión”, dice Rabasa.

Para hablar de su segunda motivación, Rabasa toma aire para lanzarse al abismo. “Iba por Insurgentes y había una botarga de un Hipocampo. Era viernes, tres de la tarde, hacía calor. Y la gente le arrojaba cosas. Pensé en la dualidad del payaso, pero en este caso con algo que en México es muy común: las botargas. Y me dije: aquí hay un caballito de mar sonriendo, bailando, pero adentro hay un pobre chico al cual le están pagando nada y se muere de calor, mientras la gente le arroja cosas. Ahí había una dualidad literaria en la misma línea de una figura tragicómica, como la de un payaso alcoholizado, el de la novela de Heinrich Böll.

Así alojó la idea de explorar la historia de un chico que se metiera en una botarga. “Una botarga de Elvis Presley, porque es metáfora del rock, de la cultura pop, de la decadencia”. ¿La época? 1999, el año de la más reciente huelga de la UNAM, que terminó con la entrada de la Policía Federal al campus universitario y cuya imagen icónica fue la pareja de estudiantes que se abrazaba rodeada de uniformados en la foto que le valió el Premio Nacional de Periodismo a Francisco Olvera.

En El hotel de los corazones rotos (Galaxia Gutenberg, 2025), a Bruno solo le importa alejarse de su padre alcohólico y de sus compinches. Vive distanciado de su hermano el Yorch, que duerme en su litera, y de su madre con vida reciclada en Guanajuato. Pero “un día cualquiera que caminaba hacia el metro Copilco después de haber ido a inscribir exámenes a las oficinas de la prepa abierta”, ve a su futuro alter ego, a su doppelgänger: “un muñeco de Elvis Presley de tamaño humano, colgado del tubo de la puerta delantera de un microbús que se desplazaba como por espasmos en el tráfico de la ciudad”.

Rabasa, habitante de esa ciudad que ya perdimos y que se llamaba artera y certeramente Distrito Federal, comienza así el esquizofrénico monólogo de un joven cuyo único empleo posible es el de botarga para animar fiestas infantiles, o el de asistente de paramédicos hechizos en ambulancias patito.

Columnista de MILENIO, el autor también de las novelas La suma de los ceros (2015) y Cinta negra (2017), y del libro de cuentos El destino es un conejo que te da órdenes (2009), se nutrió de las mil 200 páginas de la famosa biografía que escribió Peter Guralnick sobre el rey del rock en dos tomos: Último tren a Memphis: la construcción del mito y Amores que matan: la destrucción del hombre. “Elvis puso la vara alta, tanto musicalmente como en cuanto a la figura del rockstar y los excesos. Me pareció que funcionaba muy bien concentrar la historia en esa figura”.

¿Cómo asumió el reto de hacer literario un lenguaje urbano tan local?

Todo el mundo que escribe una novela debe tomar una decisión sobre el lenguaje. Aquí, al estar la narración en primera persona, tomé el lenguaje que usaría un chico de esa edad, de esa época, viviendo en un contexto urbano como él. En la novela, que ocurre en 1999, Bruno tiene 21 años, la edad que yo tenía en ese año. No es que sea un alter ego, pero funciona para situarme en la mente de un chico de esa edad, pensar cómo hablaría, cuáles serían sus referencias.

¿Siempre la pensó en primera persona? ¿Cómo fue el proceso de escritura?

En el proceso pasó una cosa curiosa. Una primera versión tenía una parte escrita en primera persona y había capítulos en tercera persona, con un narrador omnisciente, porque, según yo, cuando Bruno se ponía la botarga de Elvis se convertía en otro, un rollo medio conceptual. Fabio Morabito la leyó en una versión temprana. Me animó mucho, me hizo muy buenos comentarios, también me señaló asuntos a corregir, uno de los cuales era que no funcionaba el cambio narrativo. Me dijo que era un artificio que nada más confundía. Y me recomendó pasarlo todo a primera persona, porque, además, la voz del narrador es muy rica. Reescribí 150 páginas, y en el proceso encontré la voz y la mente de Bruno.

Me dio la impresión de que era un monólogo, acotado a lo ocurrido durante unos meses, más que una narración en primera persona. ¿Cómo estructuró la novela?

Quería que fuera una novela episódica, que Bruno se fuera acordando de episodios relevantes o que contaran la historia. Después, hay un poco el juego de que fantasea con escribir el guion de una radionovela llamada “El hotel de los corazones rotos” (por la icónica canción de Elvis Presley “Heartbreak Hotel”). Pero no hace gran cosa y está ahí medio alcoholizado, medio en la nada, queriendo ganarse a Milena, y tiene la idea de que cuando haga algo de su vida escribirá esa historia, que queda como algo abierto.

La novela se ambienta en 1999, el año de la última huelga en la UNAM, que terminó con la entrada de fuerzas federales a Ciudad Universitaria. ¿Por qué para Eduardo Rabasa fue tan importante el año 1999?

Dos cosas se conjugaron en el proceso de escritura. La primera es que, por la edad y por ciertas referencias de personas que me tocó conocer en esa época, en esta novela hay más de inspiración en la vida real de lo que pudiera parecer. Por ejemplo, lo de la ambulancia. Eso lo vi. Unos amigos tenían un amigo que manejaba una ambulancia falsa. Por ese tipo de referencias y por la mentalidad del personaje y sus vivencias, quería que tuviera esa edad en ese año. Y después se conjugó con la huelga que me tocó cuando estudiaba en la UNAM.

El otro gran personaje es Milena, que estudia Letras Inglesas e introduce la parte literaria. Quería que en la novela y en Milena la literatura cobrara vida. Es algo que enfatizo en el personaje y de rebote en la vida de Bruno, que no era algo que conociera porque estaba metido en la cultura pop. Y siendo que la huelga fue en 1999, ya estaban los elementos para que fuera el eje narrativo de la novela. La huelga fue muy importante en mi vida. Yo estaba en Ciencias Políticas.

¿Milena es una suerte de conciencia social y política de alguien como Bruno?

Es como una especie de complemento, un mundo desconocido para Bruno. Ella le atrae, pero también su mente y su mundo. Milena es un poco la posibilidad de Bruno de salir de sí mismo, del padre alcohólico y de esa repetición a la que él parece destinado. Ella le ofrece una cosa platónica, como el mundo de las ideas: Bruno está en la caverna y ella es ese ideal que quiere alcanzar.

¿Concibió El hotel de los corazones rotos como un rito de paso?

Sí, sin duda es una novela en un sentido de iniciación, aunque quizá de iniciación a la inversa. Hace muchos años leí un texto de Kurt Vonnegut que dibuja una gráfica en la que muestra que los escritores normalmente empiezan aquí, luego los personajes tienen una revelación y acaban acá. Pensé entonces que El hotel de los corazones rotos es una novela de iniciación a la inversa, porque Bruno se va metiendo cada vez más y más en un hoyo de mentiras y engaños. Y cada vez más se acerca a perder aquello que más le importa. Pero, al mismo tiempo, no deja de ser una novela de iniciación porque descubre cosas que nunca se hubiera imaginado, realidades alternas. En última instancia, no es que se encuentre a sí mismo y ahora le venga una vida maravillosa; no sería ese el planteamiento, sino que inicia un viaje hacia los rincones más oscuros de sí mismo.

Confieso que empecé a leer la novela y me molestó el lenguaje. Después vi el homenaje al habla de aquel Distrito Federal. ¿Cómo fue el trabajo de estilizar el lenguaje?

Se desarrolló durante el proceso de escritura. Ahora que lo veo a la distancia, había cierta timidez o pudor de mi parte. En el momento en que Fabio Morábito me dijo: “Pásalo todo a primera persona”, me di el permiso de: “Bueno, venga, esta es la novela de Bruno, y voy a escribirla tal como él hablaría y pensaría”. Así debe ser una novela en primera persona, debes meterte en el lenguaje del narrador, un chico de la colonia Del Valle.

¿Cómo afrontar el reto de una novela en la cual quienes vivimos aquí reconocemos sus calles, sus lugares, sus antros, y que al mismo tiempo su historia trascienda y pueda leerse desde lo universal?

Además del lenguaje, otro punto que tiene la novela es la ciudad. Me encanta la Ciudad de México, me parece maravillosa. Entiendo el atractivo que tiene y su parte complicada, la caótica y violenta, que me parece fascinante. Hay un homenaje a la ciudad y a Bruno como un arquetipo de los millones de vidas que ocurren en ella. En ese sentido, quería hacer una novela lo más realista posible.

Mi primera novela, La suma de los ceros, ocurre en una unidad habitacional ficticia, que funciona como alegoría. Ahí no hay ninguna referencia específica, ni siquiera literaria. Los autores no se nombran porque me parecía que significaba introducir un elemento real en un espacio metafórico e incluso fantasmagórico. En El hotel de los corazones rotos no. Es una novela plenamente urbana, tanto en el lenguaje como en las referencias.

Creo que la botarga de Elvis, que se mete en la mente de Bruno, es el personaje principal. ¿Cómo concibió dar este protagonismo a un personaje que ni siquiera es real?

Esta novela es muy distinta a todo lo que había hecho anteriormente. El resultado es muy claro. En cuanto al proceso, en las anteriores tenía una especie de arquitectura, sabía más. Aquí fue mucho entrar al espacio de la novela e ir descubriendo a dónde me iba llevando. Y pasó lo mismo con la botarga. En este país, las botargas, los disfraces, el carnaval, juegan un papel muy importante en la cultura popular. Tenemos, por ejemplo, a los chinelos, esas representaciones alegóricas que de alguna forma curiosa funcionan como alter egos.

¿Qué pasa en términos de identidad, la suya, la de la ciudad, la de su generación? Esa entrada de la Policía Federal a la UNAM fue un parteaguas generacional, político y social.

Una cosa que me gusta mucho y que, en la medida en que pueda, trato de reproducir, es concebir la literatura y los personajes como arquetipos. Nunca he escrito algo biográfico o inspirado en alguien específico. Bruno es el arquetipo de lo que hoy se llamarían ninis, pero en esa época no existía ese término: esos chicos un poco a la deriva, que medio estudiaban, medio trabajaban. Si lo ves sociológicamente, eran chicos que no encajaban en la vida exitosa, productiva.

El caso de Milena está muy vinculado a la UNAM. La huelga fue un parteaguas. Aunque se frenaron las cuotas, en términos del pliego petitorio no se cumplieron muchas de las demandas del CGH (Consejo General de Huelga), quizá porque era muy extenso. La huelga acabó mal, con la imagen de la policía tomando la UNAM. Se logró impedir la imposición de cuotas y la UNAM sigue siendo casi gratuita. Eso no fue menor, fue un cambio. Llevábamos cinco años de la entrada del Tratado de Libre Comercio y de lo más hardcore del neoliberalismo y del paradigma del mercado. Eso se reflejaba en la huelga porque los medios de comunicación ponían a los huelguistas como “güevones”, “parásitos”, “fósiles”, que no valoraban la educación. Ya se presentía la ideología que ahora tenemos asentada.

Esa actitud de Bruno de agarrar lo que se le ponga enfrente, ya sea una botarga de Elvis o una ambulancia falsa, me recordó una frase de Las tribulaciones del estudiante Törless: “En la soledad todo está permitido”. Con Bruno parecería: “En la jodidez todo está permitido”.

En términos de la jodidez o de la precariedad, creo que las decisiones éticas se vuelven mucho más difusas. Como que es más fácil tener una moralidad o una ética recta y clara si no estás bajo el peso de la necesidad. Bruno no está bajo necesidad extrema.

¿Qué tiene de usted Bruno o con cuál personaje se identifica?

Alguien que leyó la novela me decía: “Eres mitad Bruno y mitad Milena”. Me reconozco en parte en Bruno en cuanto a que hay ciertas situaciones, personas, la música con la que yo crecí, esa juventud pasada en la nada y después te arrepientes y dices: “¿Por qué he perdido tanto tiempo en el karaoke bar Pedro Infante no ha muerto?”

Quizá me arrepentiría de lo mismo. En esa época me la pasaba al lado, en el Calígula.

Salíamos de ahí a las 9 de la mañana. Pasé así buena parte de mi juventud. Después, cuando entré a la UNAM, a Ciencias Políticas, se me abrió un mundo de ideas que me volaban la cabeza. Y no es que yo me sienta Milena, para nada, pero lo que le mueve a ella y lo que ella representa fue algo que a mí me abrió todo un camino. Veinticinco años más tarde sigo en él.

AQ